居酒屋経営で月商500万円はどれくらい儲かるのか?実例から学ぶ収益構造と課題

飲食業界に挑戦しようと考えている人にとって、居酒屋を経営するとどのくらい儲かるのか?はとても気になるテーマです。ラーメン屋と並んで独立の選択肢として人気の居酒屋ですが、果たして実際の利益率はどの程度なのでしょうか。

今回は、月商500万円を想定し、人件費・家賃・水道光熱費・雑費・広告費などを具体的に数値化しながらシミュレーションします。居酒屋経営の収益構造を整理し、さらに成功事例と落とし穴を踏まえて「資産になる飲食店づくり」のポイントを徹底解説します。

▽記事の内容を動画で視聴したい方はコチラ

本記事のリンクには広告を含んでいます。

居酒屋の売上構造と利益シミュレーション

単価と集客の特徴

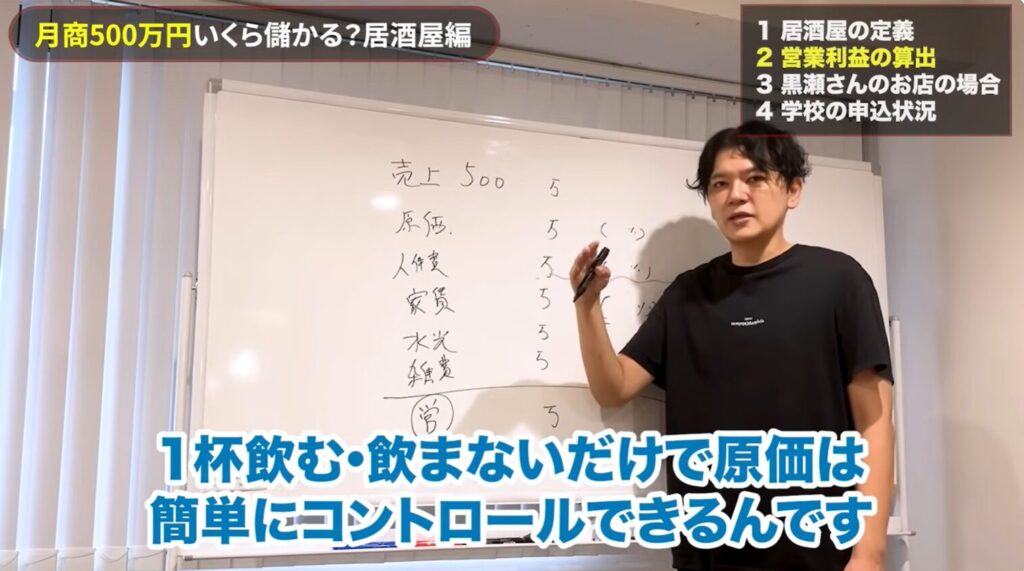

居酒屋はラーメン屋に比べ、客単価を上げやすい業態です。安い居酒屋でも1人2,000円前後、3,000円程度を取っても抵抗が少ない傾向があります。そのため、同じ売上を目指す際にはラーメン屋の約1/3程度の集客で達成できる計算です。アルコールの提供により「もう1杯どうですか?」という提案が可能で、原価コントロールが比較的しやすいのも特徴です。

原価率の目安

居酒屋は「リピーターの存在」が経営を大きく左右します。原価を抑えれば利益は出やすいものの、あまりにコストカットしすぎると顧客満足度が下がり、リピート率が落ちてしまう。そこで、多くの居酒屋ではあえて原価率を30%ほどに設定し、質の高いメニューでお客様に「また来たい」と思わせる戦略を取ります。

- 居酒屋:30%を切る優秀な店舗も存在

- 平均的な居酒屋:33%前後

- 季節商品などで高い食材を扱う場合:35%に上昇するケースも

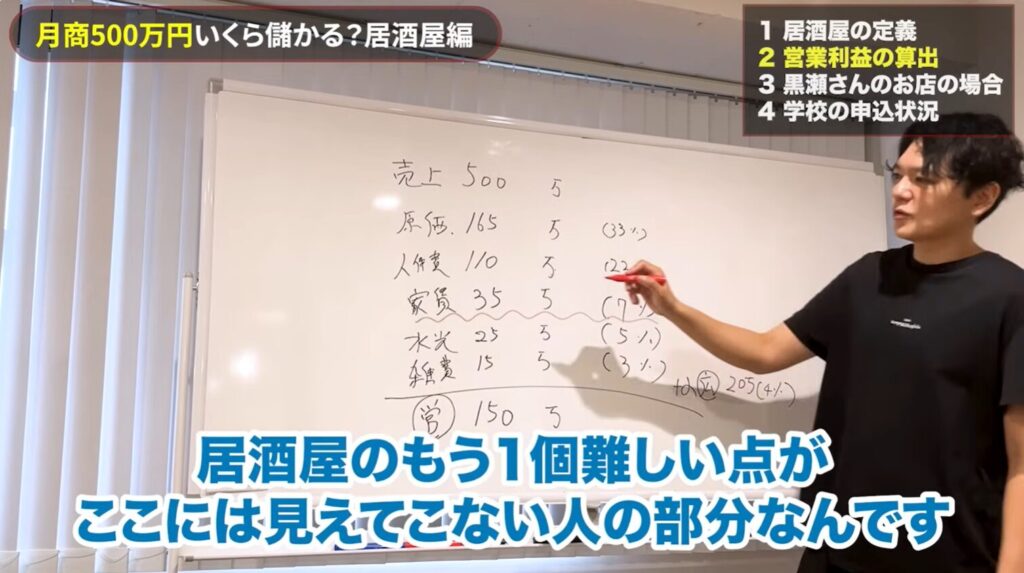

シミュレーションでは、原価率33%=165万円と設定します。

人件費

飲食業界全体では人件費率25〜30%が一般的ですが、居酒屋は単価が高いため相対的に抑えやすい傾向があります。ゆったり営業でも20〜22%に収まりやすいです。

シミュレーションでは、原価率22%=110万円と設定します。

人件費が3%違うだけで利益に大きな差が生じるため、この水準に抑えられるかどうかは経営の生命線です。

家賃:立地の考え方

「居酒屋は広いから家賃も高いのでは?」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。むしろ、駅前一等地で小さな箱を借りるラーメン店よりも、少し外れた場所で広い物件を借りる居酒屋の方が坪単価は安くなるケースが多いのです。

シミュレーションでは、原価率7%=35万円と設定します。

これは20坪前後、駅近の裏通りに多い水準です。

水道光熱費・雑費

火を使い続けるラーメン屋よりも安く、5%程度に収まるケースが多いです。

シミュレーションでは、原価率5%=25万円と設定します。

雑費は、どの業態でも3〜4%になります。

シミュレーションでは、原価率3%=15万円と設定します。

広告費

ラーメン屋のように立地頼みで集客できる業態とは異なり、居酒屋は知ってもらわないと来てもらえません。特にオープン初期はSNS広告やグルメサイト掲載、地域のチラシなどに20万円前後をかけることが推奨されます。常連が増えて軌道に乗れば10万円程度に減らせますが、安定的に月1〜2%は投資したい項目です。

シミュレーションでは、原価率4%=20万円と設定します。

まとめ:営業利益

以上をまとめると、月商500万円規模の収支は以下の通りです。

- 原価:165万円(33%)

- 人件費:110万円(22%)

- 家賃:35万円(7%)

- 光熱費:25万円(5%)

- 雑費:15万円(3%)

営業利益は、150万円になる予測です。

利益率にすると30%になり、飲食業界では非常に優秀な水準といえるでしょう。

広告費やその他の返済を含めても、100万円以上の純利益を残せます。

これはあくまで「数字上のシミュレーション」です。現実には人材不足や突発的なトラブル、想定外の仕入れ価格変動などによって数字が揺れることもあります。それでも、月商500万円の規模感があれば「経営を継続しながら利益を積み上げられるレベル」にあることは間違いありません。

居酒屋経営の難しさと安定性の課題

「人件費が高止まりしない」理由

居酒屋は夜中心の営業が多いため、昼営業を行わなければ人件費を削減しやすいというメリットがあります。ただし、昼の売上を捨てることになるため、全体の売上規模は抑えられる点がデメリットです。つまり、「売上最大化」か「効率重視」か、経営方針によって人件費のかけ方は変わります。

人材依存リスク

居酒屋経営の最大の不安定要素は人材依存度の高さです。

- 調理人や料理長が抜けると売上が急減

- 店舗の雰囲気や常連客の定着が店長に依存しやすい

- シフト調整や教育に時間を取られる

大手チェーンは、セントラルキッチンやマニュアル化で「誰でも調理できる仕組み」を作り、人材依存リスクを下げています。一方で個人店は「職人技」で差別化する傾向があり、その分リスクも背負うことになります。

居酒屋は、客単価が高く利益を出しやすいが、人材に左右されやすいという特徴を持っています。

立地戦略の違い

ラーメン店は駅前一等地が好まれ、競争が激しいため家賃も高騰します。その点、居酒屋は「少し外れた場所」でも成り立つため、個人経営者が物件を取りやすいというメリットがあります。低家賃で広い店舗を持てるかどうかは、収益性に直結するポイントです。

ただし、ラーメン屋のように立地頼みで集客ができないため、お客さんに認知させるために広告を打つ必要があり、結果として費用がかさむリスクもあります。

成功事例から見る「資産になる居酒屋」

13年続くワイン居酒屋の事例

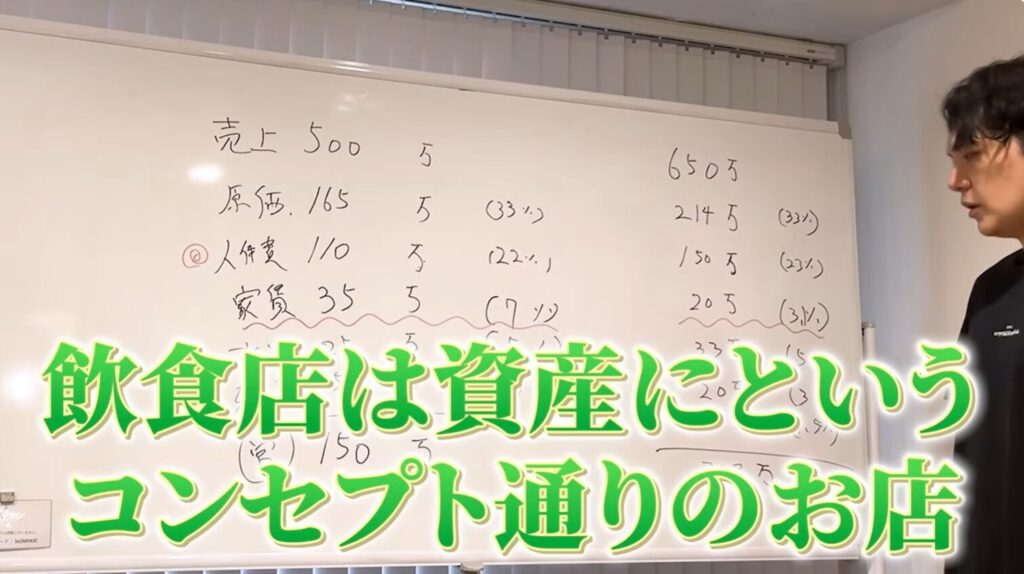

実際の事例を紹介しましょう。1店舗目に立ち上げた、東京都人形町にある20坪弱のワイン居酒屋では、開業当初は月商300万円台からスタートしました。しかし、立地は決して恵まれていませんでした。警察から「この通りは痴漢が多いのでやめた方がいい」とまで言われたほどの悪条件。しかしオープンから12年、売上は着実に伸び、現在は月商650万円にまで成長しています。

内訳は以下の通りです。

- 原価:214万円(33%)

- 人件費:150万円(23%)

- 家賃:20万円(3%)

- 光熱費:33万円(5%)

- 雑費:20万円(3%)

- 広告費:10万円(1.5%)

特筆すべきは、家賃が3%に抑えられている点です。駅徒歩2分という好立地でありながら、裏通りという条件が逆に効いて、コストを大幅に下げることに成功しています。このように「立地選び」は居酒屋経営の明暗を分ける最重要ポイントです。

初期投資と資産化

居酒屋は、初期投資が大きくなりやすい傾向があります。実際、この人形町の居酒屋も開業時に1700万円を投資しています。ラーメン屋よりも倍近いコストがかかる場合もあるため、資金計画を誤るとスタートでつまずく危険があります。

しかし、それを乗り越えた利益を出せる飲食店は「資産」となります。実際、この店舗には「5000万円で譲ってほしい」という買収オファーがあったほどです。長く続けられる店はキャッシュを生み出し続ける存在となり、不動産のように資産価値を持ちます。

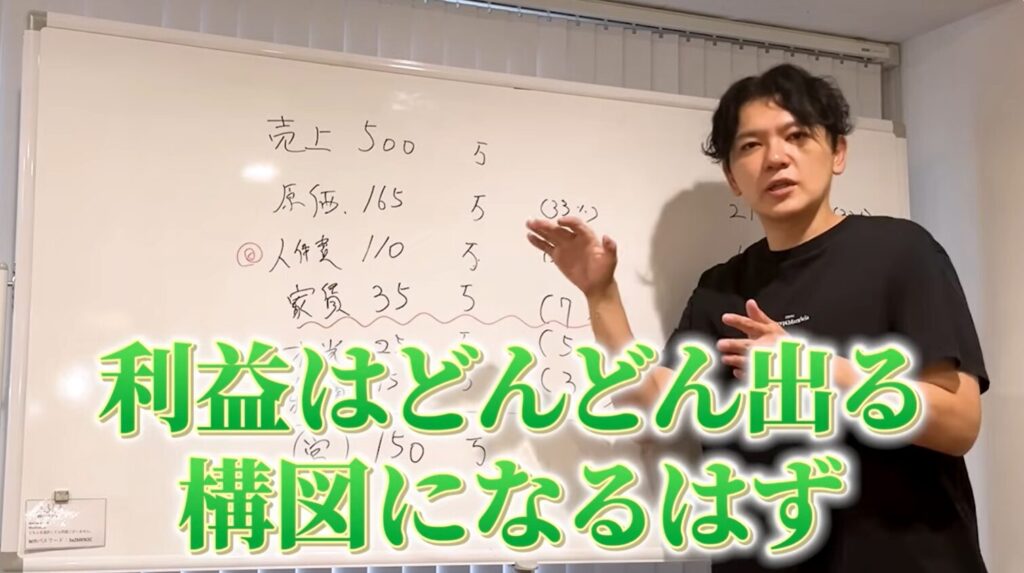

まとめ:居酒屋は「人材力」と「継続力」で資産になる

シミュレーション上、月商500万円で営業利益150万円が残り、実際の成功事例では月商650万円で営業利益200万円超という水準が確認できました。居酒屋は単価の高さと原価コントロールのしやすさから、しっかり運営すれば高収益を狙える業態です。

ただし、最大の課題は人材依存リスクです。店長や料理長に頼りすぎると、退職と同時に売上が崩壊するリスクもあります。大切なのは、仕組み化と人材育成を通じて、長期にわたって安定した経営を実現することです。

10年続く店舗は、ただの事業ではなく「資産」として評価されます。初期投資や人材コストに見合うだけの覚悟を持ち、長期的な視点で居酒屋を経営することが、成功と資産形成の鍵となるでしょう。

このような成功への近道を学ぶことができる環境を提供しています。ご興味がある方はぜひ公式LINEの登録をお願いします。