「飲食店を開業する際には、どんな資格が必要なの?」

「飲食店の開業には、調理師免許の資格を取得しないとだめ?」

「飲食店経営を成功させる秘訣は?」

このようなお悩みを抱えていませんか?

飲食にまつわる資格はさまざまです。

そのため、開業時に取得すればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、飲食店の開業を考えている方に向けて、

- 必要な資格

- 必要な届出・手続き

などを解説します。

持っておくと有利な資格も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

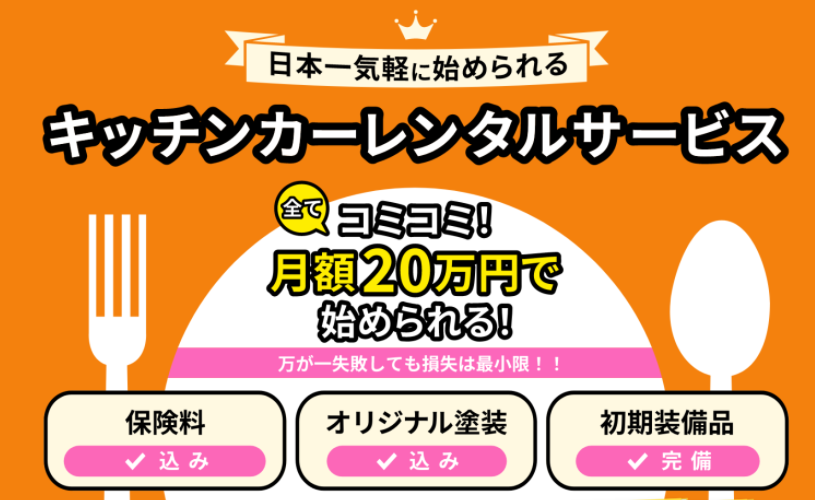

移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。

移動販売を始めるなら、キッチンカーレンタルサービスの「ためしてキッチンカー」がおすすめです。

- 半年間の契約で月額20万円

- 開業に失敗しないためのサポート

- 最短納期なら1ヶ月半後にスタート

本記事のリンクには広告を含んでいます。

飲食店の開業に必要な資格は2つ

飲食店の開業に必要な資格は、以下の2点です。

- 食品衛生責任者

- 防火管理者

それぞれの資格について、有効期限の有無や取得費などを解説します。

1.食品衛生責任者

食品衛生責任者は、食品衛生法によって取得を義務付けられている資格です。

食品衛生法とは、飲食における健康被害を防止するための法律で、厚生労働省が定めています。

飲食店を開業する際には、必ず取得しなければなりません。

各都道府県の条例によって「飲食店には食品衛生責任者を1名以上設置しなくてはならない」と定められています。

この条例を破った場合は、営業許可の取り消しや営業停止などの処罰が下されることがあります。

食品衛生責任者の資格を取得するには、営業する予定の地域で食品衛生協会による講習を受けましょう。

自治体によって異なりますが、1万円前後で受講できます。

食品衛生責任者は有効期限がなく、更新の必要はありません(2021年12月時点)。

2.防火管理者

防火管理者は、消防法によって義務付けられているものです。

消防法とは、総務省が定めた、火災を予防したり、被害を最小限に抑えたりすることを目的とした法律です。

飲食店は、調理の過程で火事が起きるリスクが高い傾向にあります。

そのため、実際に火災が起こった際の対応や予防について理解しておかなければなりません。

なお、防火管理者の取得義務は、テナントによって異なります。

具体的な条件は、以下の通りです。

- 飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物で収容人員が30人以上

- 共同住宅、倉庫、事務所などの用途(非特定用途)の建物で収容人員が50人以上

防火管理者を取得する際には、3つの講習を受ける必要があります。

各講習の内容と受講費用は、以下の通りです。

| 講習名 | 講習内容 | 受講料 |

| 甲種新規講習 | ・防火管理の意義及び制度 ・火気管理、施設・設備の維持管理 ・防火管理に係る訓練及び教育 ・防火管理に係る消防計画など |

8,000円 |

| 乙種講習 | 「甲種新規講習」の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能 | 7,000円 |

| 甲種再講習 | ・法令改正の概要 ・火災事例研究 |

7,000円 |

防火管理者の資格には、有効期限はありません。

ただし、自治体によっては、取得してから4~5年以内に再度受講するよう義務付けられているところがあります。

講習を受ける条件は地域によって異なるので、開業予定のエリアを管轄する消防署に確認を取りましょう。

参考:東京消防庁「防火管理者の選任及び防火防災管理業務の実施について」

飲食店の開業に必要な届出・手続き5選

飲食店の開業に必要な届出や手続きは、以下の5つです。

- 飲食店営業許可

- 菓子製造許可

- 酒類販売業免許

- 労災保険・雇用保険

- 開業届

順番にみていきましょう。

1.飲食店営業許可

飲食店営業許可は、飲食店を開業するためには必須の手続きです。

保健所に申請し、検査をクリアすることで、取得できます。

飲食店営業許可を取得するためには、以下2つの条件があります。

- 食品衛生責任者の資格を持っている

- 保健所の検査をクリアし、営業許可書を持っている

なお、審査基準は地域によって異なります。

改修工事を行う前に、基準を確認したり、保健所に相談したりするのが安心です。

2.菓子製造許可

菓子製造許可は、食品衛生法で定められている資格です。

パンやケーキなどのスイーツを製造し、店舗で販売する際に必要です。

ただし、店舗形態によっては、飲食店の営業許可のみで開業できます。

以下の表は、店舗形態と必要な許可をまとめたものです。

| 店舗形態 | 必要な許可 |

| スイーツの持ち帰りのみ | 菓子製造許可 |

| スイーツの持ち帰り・イートイン | 菓子製造許可+飲食店営業許可 |

| スイーツのイートインのみ | 飲食店営業許可 |

メニューにスイーツがあっても、テイクアウトしなければ飲食店営業許可のみで開業できます。

菓子製造許可を取得するには、各自治体の保健所へ申請の手続きを行いましょう。

3.酒類販売業免許

酒類販売業免許は、酒税法によって取得が義務付けられています。

飲食店でお酒を扱う場合、必ず取得しなければなりません。

酒類販売業免許を取得するには、開業予定の地域の税務署で手続きを行います。

なお、深夜12時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

提出先は警察署になるので、間違えないよう注意しましょう。

4.労災保険・雇用保険

労災保険・雇用保険は、スタッフを雇う際に必要となる手続きです。

労災保険とは?

雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中にケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。

従業員が正社員ではなく、アルバイト・パートであっても加入が義務付けられています。

雇用保険とは?

失業等給付や育児休業給付をサポートしたり、失業の予防などの労働者の福祉を増進したりすることを目的とした保険です。

従業員を1人でも雇用している場合には、雇用保険への加入が求められます。

労働保険・雇用保険の加入を手続きは、労働基準監督署かハローワークにて行います。

参考:厚生労働省「労働保険について」

参考:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」

5.開業届

飲食店を開業する際は、所得税法に従い個人事業主の開業届を提出しましょう。

個人事業主になると確定申告を行う義務があり、開業届はその際に必要です。

手続きする際には、青色申告承認申請書を同時に提出するのがおすすめです。

確定申告で青色申告ができ、以下の利点があります。

- 最大65万円の控除が受けられる

- 配偶者や家族従業員の給与を経費として落とせる

- 赤字で決算した場合最大3年間繰り越すことができる

- 30万円未満の資産を一括償却できる

高い節税効果が得られるなど、事業を行う上で有利になる制度を利用できます。

開業届は、開業予定の地域を管轄する税務署へ提出しましょう。

【持っておくと有利】飲食店の開業時に役立つ資格4選

こちらでは、飲食店の開業時に持っておくと便利な資格を4つ紹介します。

- 調理師免許

- フードコーディネーター

- レストランサービス技能士

- ワインソムリエ

どのような資格なのか、順番にみていきましょう。

1.調理師免許

調理師免許とは、食の管理・衛生に関する幅広い知識があることも証明できる国家資格です。

取得することで、提供される料理が安全で、栄養バランスがとれていることをお客様に証明できます。

調理師免許の取得方法は、主に以下の2つです。

- 2年以上の実務経験を積んだ後に調理師試験に合格する

- 調理師を養成する専門学校などを卒業する

飲食店を開業したからといって、すぐに取得できる訳ではありません。

実務経験がない方は、飲食店経営と並行して取得を目指しましょう。

参考:東京都福祉保健局「調理師の資格を取得するには」

2.フードコーディネーター

フードコーディネーターとは、食にまつわるスペシャリストであることを証明する資格です。

資格を持っておくことで、飲食店のプロデュースや食品の開発、販促の立案など、幅広い面で役立ちます。

取得するには、資格認定を行っている日本フードコーディネーター協会の試験を合格しなければなりません。

2021年12月現在は、認定試験は1・2・3級試験をそれぞれ年1回ずつ開催しています。

フードコーディネーターの資格を持っていない方は、まずは3級の取得を目指しましょう。

3.レストランサービス技能士

レストランサービス技能士は、お客様を満足させるために必要とされる接客のテクニックを保有していることを証明する国家資格です。

飲食店経営をするには、料理だけでなく、接客の丁寧さも重要です。

お客様が「また来たい」と思うお店作りをするためには、取得を検討してみてください。

レストランサービス技能士には、1〜3級の3つに分かれています。

各級に共通した受験資格は、以下の通りです。

- 大学・短大・専門学校などで料飲サービスの学科を履修や訓練をして卒業(修了)していること

- レストランなどの料飲サービス業で1年以上の実務経験があること

1・2級になると、実務経験や各種学校の修了・卒業など条件がより細かく定められています。

4.ワインソムリエ

ワインソムリエとは、ワインを中心としたお酒の知識があることをアピールできる資格です。

飲食店のなかでも、居酒屋やバーを開業したい方に向いています。

ワインソムリエは、以下2つの民間団体が資格の認定を行っています。

- 日本ソムリエ協会

- 全日本ソムリエ連盟

日本ソムリエ協会の資格を受講するには、飲食店、またはワインに関連する職業にフルタイムで通算3年以上従事し、一次試験当日に現職であることが条件です。

従事年数が3年に満たない場合は、同じ日本ソムリエ協会が認定している「ワインエキスパート」という資格を取得するという選択肢があります。

一方、全日本ソムリエ連盟の条件は、申込み時に満20歳以上であることです。

日本ソムリエ協会の受験資格がない方は、こちらの資格を取得すると良いでしょう。

資格を取得するタイミングは飲食店の開業を決めたとき

「飲食店を開業する」と決めたときから、資格取得に取りかかりましょう。

特に、食品衛生責任者は取得しなければ営業できません。

有効期限は設けられていない資格なので、できるだけ早めに動くのがおすすめです。

その他の資格・届出も優先順位が高いものから手を付けます。

例えば、飲食店営業許可や酒類販売業免許など、取得しないと営業やメニュー提供ができないものは、優先的に動きましょう。

飲食店を開業する際に身に付けたい5つのスキル

必要な資格や届出とは異なりますが、飲食店を開業する際には、身に付けておきたいスキルがあります。

主に以下の5つです。

- 経営

- 資金を調達する能力

- マネジメント

- ニーズを汲み取る力

- コミュニケーション

「飲食店の経営を成功させたい」と考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

1.経営

飲食店を開業する際には、経営の知識が必須です。

ノウハウがない状態では、事業を軌道に乗せるのは非常に困難です。

飲食店を経営していくには、

- 事業計画

- 会計・税務

- 法律

- 衛生管理

などの幅広い知識が求められます。

インターネットや書籍などを通して、ノウハウを身につけましょう。

知人の経営者と交流して知識を蓄えるのもおすすめです。

2.資金を調達する能力

飲食店を開業する際には、資金を調達する能力が必要です。

飲食店の開業費用の目安は、約989万円です(日本政策金融公庫調べ)。

多額のお金を自己資金で賄うのは難しい方は、融資などを利用して調達しなければなりません。

融資を利用する際には、創業計画書の作成が求められます。

創業計画書とは、事業をどのような方針で進めていきたいかを説明するための書類です。

経営の戦略や事業の見通しなどを記載する必要があります。

資金を調達するには、経営者としての資質を見極められるのです。

3.マネジメント

飲食店を経営するには、マネジメントスキルが求められます。

事業を軌道に乗せるには、従業員を雇い自分の稼働時間を徐々に短くするのが有効的だからです。

開業し始めた際は、現場に立って、調理を行ったり接客をしたりする必要があります。

しかし、自分だけで行えることには限界があり、徐々に売上が伸び悩んでいくでしょう。

従業員を雇うことで、店舗を増やしたり集客に専念したりできるため、事業の拡大が期待できます。

飲食店経営を成功させるには、人を育てるマネジメントスキルの習得が大切です。

4.ニーズを汲み取る力

飲食店を経営するには、ニーズを汲み取る力が必要です。

お客様が何を求めているのかが分かり、より良い店舗作りを行えるためです。

例えば、口コミサイトで「デザートが少ない」と書かれていれば、お客様は食後のスイーツを求めていることが分かります。

デザートメニューを増やすだけでなく、コーヒーや紅茶などのドリンクを提供すれば、売上向上が期待できるでしょう。

このようにお客様のニーズを汲み取ることで、自店の改善点が明確になります。

5.コミュニケーション

飲食店経営では、コミュニケーション能力が求められます。

接客や仕入れ先との交渉などで、話す機会が多いためです。

例えば、スタッフとコミュニケーションを円滑にすることで、少ない人数でもお店が回る可能性があります。

さらに、仕入れ先との交渉次第で、材料を安く仕入れられるかもしれません。

コミュニケーション能力があることにより、経営を円滑に進めていけます。

相手の意見に耳を傾けたり、自分の気持ちを分かりやすく伝えたりするよう工夫しましょう。

『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。

『キッチンカー相談の窓口』では、これからキッチンカーを始めたい人のためにキッチンカー開業の手順・保健所の営業許可&最終チェックリストを「LINE友だち追加」してくれた方全員に無料で配布しております。ぜひご活用ください。