飲食店を始めてみたいと思っても具体的にどういった手続きが必要か分からない方は多いのではないでしょうか?

飲食店を営業するためには、食品衛生法で定められた営業許可が必要です。また、必要な資格を取るために地域によっては、2ヶ月先まで予約が埋まってしまっていることもあります。

そのため、慣れない手続きや資格取得などで開業までのスケジュールが想定以上に遅れてしまう可能性があります。

そこで今回は、飲食店を営業するために必要な費用や必要な書類、申請の流れも網羅的に解説していきます!

飲食店の営業許可について下記の5つの流れで解説していきます。

・営業許可の概要

・営業許可の種類

・営業開始までの日数・費用

・営業許可申請の必要書類

・行政書士による営業許可申請

それでは、詳しく解説していきます。

本記事のリンクには広告を含んでいます。

飲食店の営業許可とは?

飲食店などの食品を取り扱う営業をするためには、保健所の許可が必要です。

営業許可書を取得せずに、無許可で飲食店の営業をしてしまうと、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。

主に3つの要件を満たすことで営業許可を取得することができます。

営業許可を取得するには:①欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当してしまうと営業許可を取得することができません。

欠格要件は大きく分けて2つあります。

1.食品衛生法違反により刑に処せられた

2.食店を営業していたが、何かしらの理由で営業許可を取り消された

例えば「無許可で飲食店営業をしていた」などで懲役や懲罰の処分を受けていたり、営業許可を取り消されてから2年を経過していない場合などが該当します。

営業許可を取得するには:②食品衛生責任者を置くこと

飲食店を営業するために、食品衛生責任者を1人以上おくことが義務付けられています。

食品衛生責任者には、安全に食品を提供できるように正しい知識で衛生管理を行う役割があります食品衛生責任者の資格は以下のいずれかを満たしている必要があります。

1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者(注1)の有資格者。

2.都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会の受講修了者。

引用:一般社団法人東京都食品衛生協会|食品衛生責任者について

2に記載の通り、資格を保有していない方は、講習を受講することで比較的簡単に資格を取得することができます。

また、自治体によって費用は異なりますが、1万円程度の費用を支払えば受講できます。

ただし、食品衛生責任者の講習は都市部では、2ヶ月先までの予約が埋まっていることもありますので、余裕を持って開業スケジュールを組みましょう。

営業許可を取得するには:③設備の要件を充たしていること

飲食店を開業するためには、保健所による店舗チェックの審査にも通らなければいけません。

1回で合格してスムーズに開業できるようにチェック項目は必ず事前に把握しておきましょう。

本項では、意外と見落としがちなポイントを10点抜粋して紹介していきます。

①店内全体が100ルクス以上の明るさがあるか

②食器棚は扉付であるか

③厨房は、掃除しやすい床や壁であるか

④厨房にふた付きのゴミ箱の設置があるか

⑤窓には網戸が設置されているか

⑦厨房内にある冷蔵庫・冷凍庫に温度計が付いているか

⑧厨房と客席が仕切りによって区切られているか

⑨シンクの幅は基準を満たしているか

⑩厨房とお手洗いに、手洗い場が設置されているか

上記以外にも多くのチェック項目があります。こだわりのある内装に仕上げても保健所のチェックでNGが出てしまえば、再度工事が必要になるかもしれません。

保健所のチェックに引っかかることで、工事費以外に家賃などのコストも大きな負担になってしまう可能性があります。そのため、疑問点があれば着工前に保健所に確認するようにしましょう。

また、完成とほぼ同時に営業を開始したい場合は、工事終了前に保健所に営業許可を申請します。さらに、工事終了後になるべく早く保健所に検査をしてもらうよう事前に相談しましょう。

営業許可の種類

飲食店は販売するメニューによって営業許可の種類が異なります。

多くの飲食店は「飲食店営業」に該当しますが、カフェやかき氷を販売する営業などは「喫茶店営業」に該当します。

また、そうざいを販売する場合は、「そうざい製造業」としての営業許可が必要になります。

以下にどの種類の営業許可に該当するか紹介していきます。

営業許可証の種類:①飲食店営業

食堂、日本料理店、レストラン、中華料理店、寿司店、弁当店、キッチンカー(移動販売)など一般的な飲食店はほとんど含まれます。

営業許可証の種類:②喫茶店営業

カフェやかき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も含まれます。

営業許可証の種類:③そうざい製造業

「そうざい製造業」は、その名の通りそうざいを製造する営業をいいます。

そうざいとは、煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物(シュウマイ、茶碗蒸しなど)など、副食物としてそのまま摂食されるものをいいます。

営業開始までの日数・費用

飲食店の営業許可は申請までの手順が複雑なので

「営業許可取得までの期間や費用のイメージが湧かない」

「どんな書類を用意すればいいか分からない」

そういった方も多いかと思います。

そのため、営業許可申請を保健所に提出してから許可取得できるまでの流れや費用、必要な書類についても解説していきます。

営業許可取得にかかる日数

飲食店は保健所からの営業許可が下りて初めて営業することができます。

そのため、営業許可を取得できるまでの日数から逆算して早めに準備していきましょう。

営業申請から許可取得までの流れは以下になります。

①保健所に事前相談する

②営業許可を申請する

③保健所の検査日程を調整する

④保健所による施設検査

⑤営業許可書が交付される

⑥営業開始

営業許可を申請してから、書類や施設検査の際に不備がなければ、2週間前後で営業開始できることが多いです。

例えば居酒屋の営業開始までのスケジュールを例に挙げてみます。

〜0日目:事前相談

〜2日目:書類作成、申請書提出

〜9日目:施設確認検査実施

〜14日目:営業許可取得、営業開始へ

もちろん、書類の不備や保健所の施設検査で引っ掛かってしまうと、営業開始までの日程が延期してしまいます。

保健所への相談内容、店の平面図の準備、施設確認検査の日程調整、営業開始日の想定をしていれば最短で営業許可を取得することができます。

営業許可取得の費用

飲食店の営業許可を取得するには、申請手数料がかかります。

申請手数料は、自治体や業種によって異なりますが、ほとんどは16,000円から19,000円です。

新宿区の「申請手数料一覧」から抜粋した以下の表をご覧ください。

| 飲食店営業 | 18,300円 |

| 喫茶店営業 | 11,500円 |

| 乳類販売業 | 11,500円 |

| 飲食店営業(臨時移動) | 5,600円 |

| 氷雪製造業 | 25,200円 |

このように業種によってかかる申請手数料は異なるので、あらかじめ保健所や自治体のHPを確認しましょう。

営業許可申請の必要書類

営業許可申請には用意すべき書類がいくつかありますが、どれも見慣れない書類ばかりです。

また、書類によっては物件の管理者や自治体、保健所とのやり取りが必要な場合がありますので注意が必要です。

営業許可申請に必要な書類は以下をご確認ください。

営業許可申請の必要書類:①飲食店営業許可申請書

「飲食店営業許可申請書」とは、飲食店の営業許可を取得するために必要な書類です。

飲食店営業許可申請書は、管轄の保健所窓口や自治体のHPから取得できます。

保健所によって申請書のフォーマットが違う場合があるので、管轄の保健所の用紙を使いましょう。

営業許可申請の必要書類:②登記事項証明書(法人で申請する場合)

法人で営業許可を申請する場合、登記事項証明書が必要になります。

登記事項証明書には、会社の詳細情報が記載されています。

保健所が確認する点は、「目的」の欄に「飲食店経営」が記載されているかどうかです。

「飲食店経営」という記載がなくても許可が下りる場合もありますが、気になる場合は、事前に保健所に確認しておきましょう。

営業許可申請の必要書類:③食品衛生責任者の資格を証明する書類

飲食店の営業許可を取得するには、 1店舗に最低1人の食品衛生責任者を置かなければなりません。

そのため、資格を保有していることを証明する書類を提出する必要があります。

食品衛生責任者の資格を取得するための講習を受講し、合格した後に「食品衛生責任者手帳」が発行されるので、そちらを提出します。

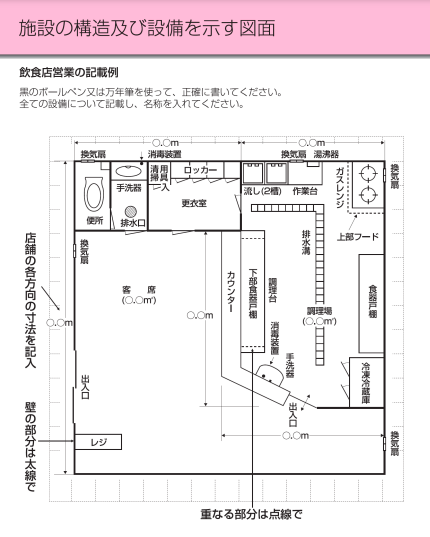

営業許可申請の必要書類:④営業設備の大要・配置図

営業設備の大要・配置図とは、店舗内の設備一覧をリスト化したものです。

店舗内の平面積や、壁の材質、トイレ・更衣室の場所、調理場のつくりなど、お店の設備に関する内容を記載します。

こちらの用紙は、保健所の窓口や自治体のホームページなどから入手できます。

営業許可申請の必要書類:⑤場所の見取り図

営業許可申請の必要書類の1つとして、場所の見取り図があります。

その名の通り、お店の場所が分かる地図を記入します。

手描きでも問題ないですが、ネット上にある地図をコピーしてお店の場所に印をつける方が簡単にできるのでおすすめです。

営業許可申請の必要書類:⑥内装の配置の平面図

内装の配置の平面図とは、客席や、厨房のどこに何が設置されているかを示す平面図です。

内装業者に依頼している場合は、自分で準備する必要がないケースもあります。

平面図には入り口、トイレ、テーブル、椅子、厨房、冷蔵庫の位置などを平面に書きます。

引用:新宿区「営業許可等の手続きについて-平面図の記載例(PDF)」

営業許可申請の必要書類:⑦水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)

貯水槽の水や井戸水を利用する場合は水質検査成績書という書類が必要です。

ビル内にお店を構える場合、貯水槽にある水を使うことになります。

そのため、管理会社か大家さんに問い合わせて書類を請求しましょう。

飲食店の営業許可申請は行政書士に

開業前は、煩雑な申請手続きに時間を割く余裕がないケースも多いでしょう。

特に店舗工事の打ち合わせなどに時間を割かれ、自分で全ての手続きを完結させるのは大変です。

そのため、営業許可申請の手続きを行政書士に依頼することも検討しましょう。

飲食店営業許可の代理申請や書類作成を依頼できるのは行政書士のみです。

実際に行政書士に依頼した場合どのような手続きを行ってもらえるか下記をご覧ください。

行政書士に依頼できる業務

| 1.飲食店営業許可申請書の記入・提出・受領

2.営業設備の大要記入 3.申請用図面の作成 4.保健所の現地調査立会い 行政書士に依頼すると20,000円〜40,000円ほどかかりますが、申請書等の記入や保健所とのやりとりも行ってくれるため手続きが非常にスムーズです。 |

飲食店の営業許可を取るのは時間とお金がかかるので、計画的に進めましょう!

今回は、飲食店で営業許可を取得するためのポイントについて紹介しました。

想像以上に必要書類が多く、保健所や自治体とのやりとりも頻繁に必要になるケースも多いです。

そのため、資金に余裕があれば行政書士に依頼することも検討しましょう。

また、資格取得に必要な講習の予約が先まで埋まってしまっていたり、工事期間が延びてしまうこともあります。事前に余裕を持った開業スケジュールを組みましょう。