「テイクアウト専門店って何?」

「テイクアウト専門店のメリットとデメリットについて知りたい」

「テイクアウト専門店を開業するまでに必要なことって何?」

本記事では上記の疑問や要望などにお答えします。

コロナ禍の影響もあって、需要を伸ばしつつあるのがテイクアウト専門店です。

テイクアウト専門店を開業したくても、開業までに必要なことや流れなどが分かりにくくてお悩みの方もいるでしょう。

そこで今回は、テイクアウト専門店を開業するメリットやデメリット、開業までの流れなどを具体的に解説するので参考にしてください。

本記事のリンクには広告を含んでいます。

テイクアウト専門店とは

テイクアウト専門店とは、店で食べるのではなく家に持ってかえって食べることを前提として作られた飲食店です。

- ハンバーガー屋

- カレー屋

- 唐揚げ屋

- 餃子屋

- クレープ屋など

上記のように、近年ではさまざまなテイクアウト専門店が誕生してきています。

感染症対策で不要不急の外出を控える人が増えたことがきっかけで、広く普及しました。

子育てや仕事などで、料理をする時間がなくて困っている方にとっても便利なサービスです。

立地条件にもよりますが、テイクアウト専門店の競店はスーパーやコンビニなどになります。

価格、味、サービス面などで、差別化出来るように工夫する点がポイントです。

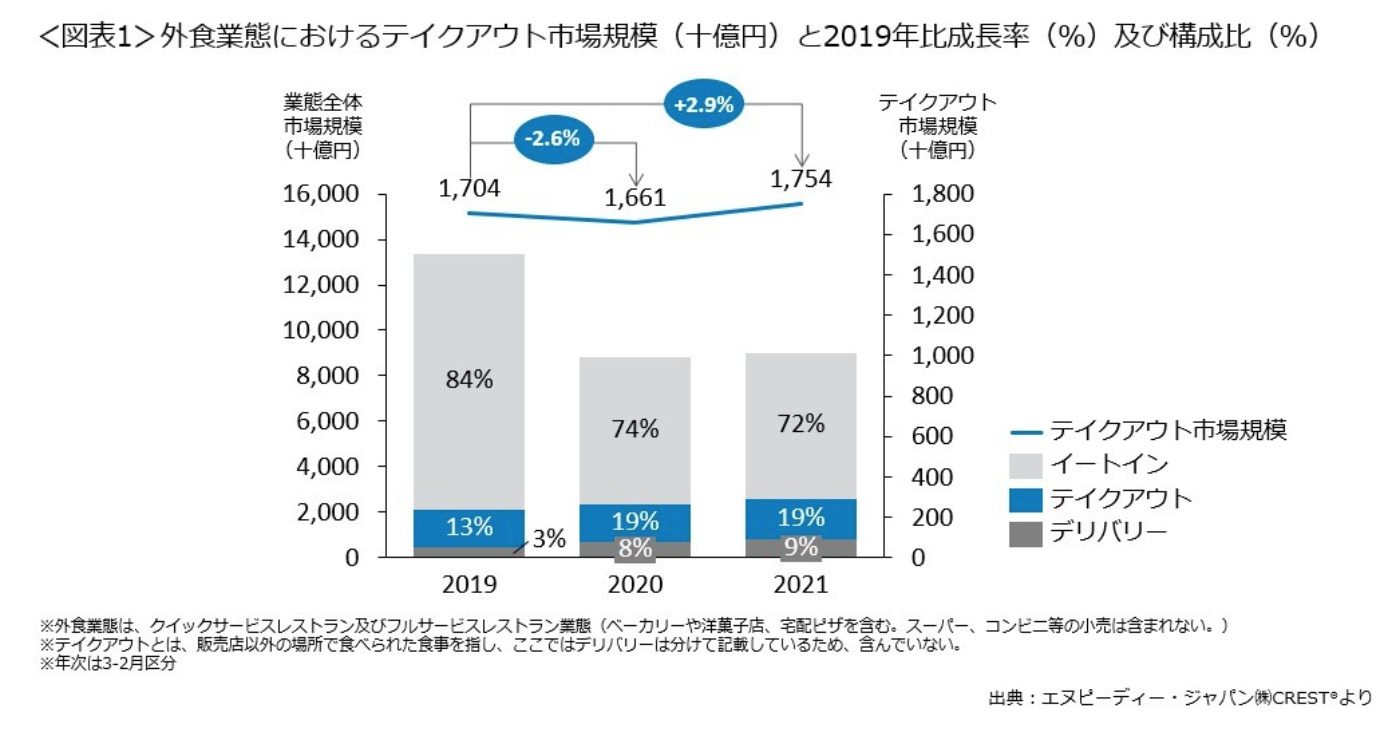

テイクアウト専門店に対する需要は今後伸びていくと予想されます。

出典:NPD Japan

上記の表の通り、外食全体におけるテイクアウト専門店の市場規模が拡大傾向にあるからです。

これから開業しようと考えている方にとって、リスクもありますが成功するチャンスもあるといえるでしょう。

テイクアウト専門店開業の4つのメリット

時代背景的にも、現代でテイクアウト専門店で開業するとメリットを得やすいと言えます。

具体的には4つメリットがあります。

- 軽減税率制度が適用される

- 少人数で営業できる

- 家賃や光熱費を抑えやすい

- 客席がいらない

ここから、上記で挙げたテイクアウト専門開業のメリットを具体的に解説します。

1.軽減税率制度が適用される

テイクアウト専門店のメリットは、軽減税率が適用される点です。

割安な価格で買えるため、お客さんから選ばれやすくなる点がメリットだと言えます。

軽減税率制度とは、生活上の負担を軽くするために特定の品目の税率が8%に引き下げられることです。

2019年に消費税の増税が決まったことで、同時に導入されました。

飲食店では店内飲食の場合10%、テイクアウトの場合8%の税率が適用されます。

2.少人数で営業できる

テイクアウト専門店の場合、一般的な飲食店と比べて少人数で営業できる点がメリットになります。

客席がないのでホールスタッフを雇う必要がなく、人件費を抑えられるわけです。

飲食店を経営する場合、人手不足で悩む経営者の方もいます。

しかし、テイクアウト専門店では人手不足の問題で悩みにくいと言えるでしょう。

場合によっては、調理から接客まで1人で行うのも可能です。

自分1人だけで飲食店をやってみたいと考える方に向いています。

3.家賃や光熱費を抑えやすい

テイクアウト専門店のメリットは、家賃や光熱費などの運転費用を抑えられる点です。

通常の飲食店に比べて省スペースで始められるので、大きな物件を借りる必要はありません。

そのため、家賃や光熱費などを抑えやすくなります。

飲食店経営に限りませんが、節約する上で最も効果的なのは固定費の削減です。

固定費を抑えられるテイクアウト専門店は、利益を残しやすいと言えます。

4.客席がいらない

テイクアウト専門店のメリットは、客席を設けなくていい点です。

客席に必要なイスやテーブル、インテリアなどを用意する必要がありません。

また、開業する時に大きな出費となりやすいのが店舗の内装費です。

テイクアウト専門店の場合、内装費がかかりませんから少ない予算で開業が可能になります。

客席を設ける場合、満席ではお客さんを待たせたり、帰らせたりするケースがあります。

また、回転率を気にして営業する必要もあります。

テイクアウト専門店では、業態によって混雑時に備えて作り置きなどの対応も可能です。

テイクアウト専門店開業の4つのデメリット

テイクアウト専門店にはメリットもありますが、デメリットももちろんあります。

デメリットも大きく4つに分かれています。

- 商品単価が低くなりやすい

- メニューが限定される

- 備品代が多く必要

- ドリンクが売れにくい

ここから、上記で挙げたデメリットについて具体的に解説します。

1.商品単価が低くなりやすい

テイクアウト専門店のデメリットは、商品単価の高いものが売れにくい点です。

客席でのサービスを設けている飲食店の場合、店主やスタッフとのやりとりやサービスを楽しみに来店するお客さんもいます。

高い値段設定のお店では、料理の味だけでなくサービス面でもお客さんを満足させようとしているわけです。

同じ味の料理でも、店の雰囲気や料理に合うお皿、丁寧な接客などを受けながら食べるとより満足度が上がります。

テイクアウト専門店の場合、お客さんに対してサービス面で出来ることが限られるのが特徴です。

そのため、高い価格設定をするとお客さんから選ばれにくくなるわけです。

2.メニューが限定される

テイクアウト専門店のデメリットは、販売できるメニューが限られてくる点です。

お客さんは基本的に家まで持って帰って食べたり、他の場所で食べたりします。

出来たてで熱い料理でも、お客さんが食べる頃には冷めているケースが多くなるといえます。

売上を上げるには、冷めても美味しいと感じてもらえる料理を提供する必要があるわけです。

売りたい商品がテイクアウト向けではない場合、売れにくいリスクがあります。

3.備品代が多く必要

テイクアウト専門店のデメリットは、商品を持ち帰ってもらうための備品代が必要になる点です。

- 持ち帰り容器

- ストロー

- 箸やスプーン

- 飲み物の容器

- 手提げ袋

上記のようにいろいろな備品を用意する必要があるので、一般的な飲食店と比べて費用がかかりやすいです。

お店のコンセプトに合わせて容器などにロゴを印刷する場合、追加の費用がかかります。

近年では、地球環境保全に対する社会の風潮が高まっているので、エコに配慮した資材を使うのも1つの方法です。

お客さんによっては、いい評価をもらえるケースもあるでしょう。

4.ドリンクが売れにくい

テイクアウト専門店のデメリットは、ドリンク類が売れにくい点です。

一般的な飲食店の場合、原価率の低いドリンク類を販売して原価率を下げて利益を生みやすくする傾向にあります。

しかし、食べ物がメインのテイクアウト専門店の場合、ドリンク類が売れにくいといわれます。

業態ごとの原価率の違いは、具体的に下記の通りです。

- カフェ・喫茶店:25%から35%

- 弁当屋:35%から45%

上記の通り、ドリンク類を提供しているカフェなどは原価率を低くできるのが特徴です。

テイクアウト専門店の場合、包装するための備品代が多く必要になるので原価率が高くなる傾向にあります。

ドリンク類を多く販売するには、セット販売で割安価格にするなど独自の工夫が求められます。

参考:口コミラボ

テイクアウト専門店開業までの6ステップ

テイクアウト専門店を開業するまでには、物件選びなどのやるべきことをクリアしていく必要があります。

ここから、開業までの流れについて具体的に解説します。

1.コンセプトを考える

テイクアウト専門店を開業するために必要になるのが、お店のコンセプトを決めることです。

コンセプトを決めるとは、どのようなお店にするのかを決めることを意味します。

コンセプトが明確になっていると、どんな価値を提供しているお店なのかお客さんに伝わりやすくなります。

コンセプトの例は下記の通りです。

- 吉野家:うまい、やすい、はやい

- スターバックス:サードプレイス(第3の場所)

上記のように、コンセプトを明確にするとどんなお客さんに対して、どんな商品をどのように提供すればいいのかが見えてきます。

吉野家の場合、時間を掛けて凝った調理をしたり高級肉を使用した牛丼を販売したりすることは、選択肢からなくなるわけです。

コンセプトを決めることで、お店のメニュー、ターゲットとする客層、価格、包装のデザインなどを明確にしやすくなります。

コンセプトはいわばお店作りの土台となるものですから、時間を掛けて丁寧に作り込んでいきましょう。

2.資金を把握する

テイクアウト専門店を開業するためのステップとして、開業したいお店にどれくらいの資金が必要なのかを把握する必要があります。

一般的にテイクアウト専門店で利用するために、調理スペースと販売スペースを合わせた10坪ほどの物件が必要になります。

金額としては家賃や仲介手数料などで約100万円、内装工事などで約100万円必要になります。

初期投資をさらに抑えたい方は、キッチンカーを選ぶのも1つの方法です。

物件の取得費用や内装費用などを払うのに比べて、車を購入する方が費用を抑えやすくなるからです。

中古のバンなどを購入してキッチンカーに改造する方法があります。

【完全版】キッチンカーの自作手順を4ステップで解説!費用や車検に通るための方法とは?

【完全版】キッチンカーの自作手順を4ステップで解説!費用や車検に通るための方法とは?

3.資金を用意する

開業するためには、開業資金を用意する必要があります。

前述の通り、テイクアウト専門店を開業するためには、約100万円以上のお金が必要になるのが一般的です。

自分だけで開業資金を用意できない場合、銀行や日本政策金融公庫などから融資を受ける方法があります。

銀行で融資を受ける場合には、基本的に経営の実績が求められるので、お金を借りられないケースがあります。

実績のない方や自己資金のない方がお金を借りるためには、日本政策金融公庫を利用するといいでしょう。

日本政策金融公庫は政府系の金融機関なので、民間の金融機関に比べて融資を受けやすい点が特徴です。

- 民間の金融機関より金利が低い

- 無担保・無保証人で融資を受けられる

- 実績が無くても融資を受けられる

- 返済期間が長めに設定されている

- 融資を受けるまでの労力が少ない

上記のように、特に初めて開業する方を資金面でサポートしてくれるでしょう。

キッチンカーの開業で融資を受ける手順を7ステップで解説!補助金や助成金も紹介

キッチンカーの開業で融資を受ける手順を7ステップで解説!補助金や助成金も紹介

4.物件を探す

開業するための資金を用意できたら、物件を探しましょう。

テイクアウト専門店で開業する場合、お店のコンセプトに合わせてどこに出店すれば効果的なのかを見極めるのがポイントです。

例えばハンバーガー屋さんを始める場合、ランチタイムのサラリーマンや学生を狙うのが1つの方法です。

そこで、オフィス街や大学の近くなどに出店すると繁盛しやすくなるでしょう。

出店する場所を選ぶ時は、出店する地域の需要を満たせるかがポイントになります。

どんなお店が多くあるのかをチェックすれば、求められているお店が分かります。

似たようなお店が多くあるということは、それだけその地域に需要があることの裏返しになるからです。

出店するエリアのスーパーやコンビニなど、競合するところの商品も見ておくのも効果的です。

いいと思う点は出来る範囲で取り入れて、商品をブラッシュアップしましょう。

5.外装工事・設備を整える

営業する物件が決まったら、外装の工事や厨房機器などの設備を導入します。

お店の中で接客するわけではありませんので、一般的な飲食店のように内装にこだわる必要はありません。

店のコンセプトにあうように外装工事を依頼しましょう。

また、居抜き物件を借りれば、設備投資の費用を抑えやすくなります。

初期費用を抑えたい方は、居抜き物件を借りるのも1つの方法です。

6.営業許可を取得する

営業するための物件の準備が整ってきたら、営業許可を取得しましょう。

テイクアウト専門店を開業する場合、一般的な飲食店を開業する場合と同様に、下記の資格が必要になります。

- 飲食店営業許可証

- 食品衛生管理者

上記の他に、販売する商品によって必要になる営業許可は変わってきますので、地域の保健所で確認しましょう。

キッチンカーでデリバリー専門店を開業する場合も、取得すべき資格は変わりません。

キッチンカーで営業する場合、いろいろな地域に出向くケースがあるでしょう。

各地域で営業するためには、それぞれの地域ごとに資格を取得する必要があります。

【必須】移動販売(キッチンカー)に必要な3つの資格とは?取得までの手順を徹底解説

【必須】移動販売(キッチンカー)に必要な3つの資格とは?取得までの手順を徹底解説

さまざまなメリットがあるテイクアウト専門店で開業しよう

ここまで、テイクアウト専門店を開業するメリットとデメリットや、開業までの流れなどについて解説してきました。

本記事のまとめは下記の通りです。

- メリットとは、少人数で営業できる点や客席がいらない点などである

- デメリットは、商品単価が安くなりやすい点や、テイクアウト向けのメニューが限定されやすい点などである

- テイクアウト専門店の開業までの流れとは、基本的に一般的な飲食店と同じである

本記事を参考に、テイクアウト専門店の開業について理解していただければ幸いです。