飲食店を開業しようと決意しても抽象的でなにから手を付けて良いかわからないですよね。

飲食店の開業には平均1000万円もかかると言われていますが、しっかり計画的に準備をしないとそのお金も非効率的に使うことになってしまいます。

「どんな飲食店にしよう?」

「お金はどのくらい必要なのだろう?」

「どんな届出があるか分からない」

きっとこのような悩みを抱えているのではないでしょうか?

そこでこの記事では、飲食店開業に際してどんな準備が必要なのかを4つにまとめて詳しく解説していきたいと思います。

本記事のリンクには広告を含んでいます。

必要な準備 ①最初にコンセプトをしっかり決めましょう!

飲食店を開業するうえで重要なものの1つで最初に考えなければならないのがコンセプト設計です。

コンセプトとは、どのような飲み物・食べ物を、どんな人たちをターゲットにして、どのような雰囲気のお店で、価格帯をどうするのか、という具体的なイメージを決めることです。

コンセプトを決めずに開業してしまうのは、設計図なしで飛行機や船を製造するのと同じようなものです。

闇雲に営業することになってしまい、うまくいった場合・うまくいかなかった場合どちらにしてもその原因・要因が分からないということになってしまいます。それでは長く飲食店を経営していくうえで、大変不安定な状態になってしまうのは明らかでしょう。

安定した飲食店は規模の大小に関わらず、このコンセプトがあることが特徴です。

例えば、「この飲食店は雰囲気が良くてデートに使いやすい」とお客さんに思ってもらえた場合、再来店してもらえる・リピートしてもらえることに繋がります。仮にリピートに繋がらなかったとしても、印象に残るコンセプトは自然と友人・知人に話す機会が増えるため、口コミとなり、集客につながります。

その重要なコンセプトを考える際ですが、具体的には、

| 商品 | 海鮮メニュー中心 |

| ターゲット | 20〜30代の男女 |

| 内装 | 黒基調の暗めの雰囲気・テーブル席のみ |

| 平均客単価 | 4000円 |

といった具合で羅列していきます。

その後1つひとつを達成するためにはどうするべきなのかを深堀していきます。

こうすることで徐々に具体的になると同時に自然と現実的な深堀になっていきます。

簡単な具体例ですが、少しはイメージしやすくなったと思います。最初はこのように思い浮かぶだけやりたいコンセプトを洗い出してみましょう!

もっと詳しくコンセプトの考え方について知りたい!と思った方はこちらのサイトが参考になると思います→https://onaji.me/entry/2022/02/28

必要な準備 ②物件選びをしましょう!

コンセプトをある程度決めたら次は物件選びに着手しましょう。

物件選びの際、重要な考え方は2つあります。

1.物件確保はとても重要

もしかしたら物件を探すよりも資金調達を先に行わなければならないと考える人がいるかもしれません。

しかし、実際には資金調達よりも先に契約したいと思っている物件の目処を立てて仮抑えしておかなければなりません。

なぜ飲食店を開業するうえで先に物件選びをするべきなのかというと、融資してもらう金融機関の立場を考える必要があります。

資金調達をする際、融資する側は事業計画書を見ながら、融資しても大丈夫なのかを精査します。その事業計画書では、飲食店のコンセプトはもちろん、家賃や立地などの物件情報も含めて融資するかを判断します。

そのため、それら物件情報が分からないままでは融資判断をすることができません。資金調達をする前に物件選びをして、自己資金が少ない場合には手付金を払わずに仮抑えできるか、不動産会社やオーナーに交渉してみましょう!

2.施工行者に同行してもらう

また、物件を選ぶ際はできれば施工業者に同行してもらうとなお良いでしょう。

なぜなら、内見しに行った際、内装工事や設備の関係で予定していた席数を確保できないといったトラブルが発生する可能性が高いからです。

施工業者と物件を選ぶことによって、希望通りの内装工事を行えるかのチェックをその場で判断することができます。こういった理由から失敗しないために施工業者と同行して内見に行くとよいでしょう。

必要な準備 ③資金調達をしましょう!

物件選びに目処がついたら次は資金調達です。

飲食店を開業するうえで初期費用はどのくらいかかるのでしょうか?

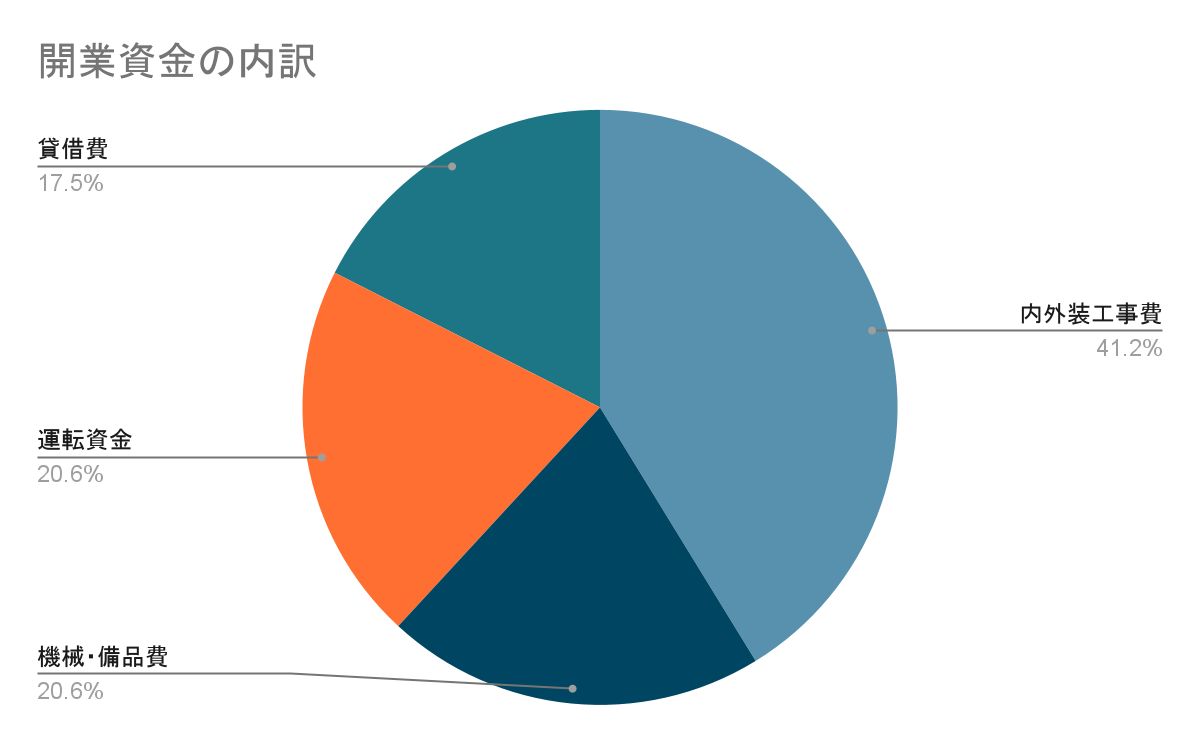

日本政策金融公庫の2020年7月の調査によると開業資金の平均は989万円となっています。

また、500万円未満で飲食店を開業した人の全体に占める割合は43.7%で1991年の調査開始以来最も高い割合となっています。

引用:https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_201119_1.pdf

かなり大きな金額だなと思う方が多いと思いますが、この989万円という金額は日本政策金融公庫が調査を開始して以来、最小金額となっていて、年々コストダウンやシンプル化が進んでいると推測することができます。

おおよその初期費用の内訳は次の円グラフのようになります。

飲食店の開業資金の調達として一番メジャーなのが日本政策金融公庫からの借入です。

その理由は様々ありますが、主に5つメリットがあります。

1.開業初期でも申し込みやすい

日本政策金融公庫は、民間の金融機関の取り組みを補完し、事業に取り組む人を支援することを理念においているため、銀行や信用金庫よりも申し込みやすい傾向があります。

申込者の条件や利用する融資制度によっても異なりますが、創業初期でも申し込みやすい点は、銀行や信用金庫に申し込めなかった人にとってはメリットのひとつです。

銀行や信用金庫など、民間の金融機関にも創業者向けの融資制度はありますが、これから4つ解説するメリットを含めて考えると、日本政策金融公庫から融資を受けるほうがメリットがあるでしょう。

2.民間の金融機関よりも金利が低い

日本政策金融公庫は、民間の金融機関の取り組みを補完し、事業に取り組む人を支援することを理念においているため、銀行や信用金庫よりも金利が低めです。

実際の金利は融資制度や契約内容によって様々ですが、金利の幅が低めに設定されています。

しかし、日本政策金融公庫では、他の金融機関からの借り換えを認めていません。

そのため、他の金融機関からの借り換えとして日本政策金融公庫から融資を受けることを検討中の人は注意が必要です。

3.無担保・無保証の融資制度がある

一般的に、銀行や信用金庫などの民間の金融機関から融資を受ける場合、保証人が必要になる傾向があります。

日本政策金融公庫の新創業融資制度は原則保証人が不要であるため、保証人を立てることに不安がある人にとってはメリットと言えます。

「知人の連帯保証人になってしまい、借金を負ってしまった」という話はよく聞きますが、この制度を利用すると、その心配がいりません。

4.民間の金融機関よりも返済期間が長め

日本政策金融公庫の融資制度は、返済期間が長めに設定されている傾向があります。

返済期間が短ければ短いほど、毎月の返済負担は重くなる傾向があるため、余裕ある返済計画を立てたい人にとってはメリットになります。

たとえば、日本政策金融公庫の新規開業資金では、「設備資金は20年以内(うち据置期間2年以内)」「運転資金は7年以内(うち据置期間2年以内)」の返済期間になります。

返済期間が長ければ、余裕ある返済計画を立てることもできるため、毎月の返済負担を軽減したい人は、日本政策金融公庫から融資を受けることはメリットと言えるでしょう。

5.民間の金融機関よりも手続きがスムーズ

日本政策金融公庫から融資を受ける場合、信用保証協会を経由することなく融資を受けることになります。

信用保証協会に提出する書類を準備する必要がないため、手続きにかかる工数を少なくしたい人にとってはメリットになります。

銀行や信用金庫など、民間の金融機関から融資を受ける場合、原則として信用保証協会の保証を受ける傾向があります。

そういった際、利用する金融機関に加え、信用保証協会の提出書類も準備する必要があります。

また、銀行や信用金庫などの民間の金融機関の場合、信用保証協会の保証を受けることになれば、金融機関と信用保証協会の両方の審査を受けることになります。

審査を2回受けるということは、審査結果を得るまでの時間もそれぞれ異なります。

こういった背景から、銀行や信用金庫で信用保証協会の保証を受けられる可能性がありますが、手続きにかかる手間が多くなってしまいます。

スムーズに融資を受けられるという点でも日本政策金融公庫がおすすめです。

他に飲食店開業時に使える補助金・助成金があります。

・創業補助金

平成25年から始まった新たに事業を創業する個人または法人が国から最大200万円の補助を受けられる制度。

・小規模事業者持続化補助金

日本商工会議所が運営する、修行員数が5人以下の小規模事業者を対象に、上限50万円を支給してもらえる制度。

キッチンカーでの開業に使える6つの補助金・助成金を紹介!開業にかかる資金も4つに分けて解説

キッチンカーでの開業に使える6つの補助金・助成金を紹介!開業にかかる資金も4つに分けて解説

必要な準備 ④必要な資格取得・届出申請を確認しましょう!

飲食店開業に必要不可欠な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。

飲食店を開業するために、調理師免許を持っていなければならないと思う方もいると思いますが、実際には調理師免許を持っていなくても飲食店の開業は可能です。

届出は主に保健所や消防署など、店舗を管轄する行政機関に提出する必要があります。

1.食品衛生責任者

食品衛生責任者は、店舗内の衛生管理や従業員の衛生管理指導を行うことを仕事とし、飲食店を営業する際必ず1名以上置かなければなりません。

この「食品衛生責任者」の資格を得るためには、都道府県が実施する講習を受講しなければなりません。例外として、調理師や栄養士の免許を持っている人は講習を受講しなくても良いことになっていますが、その他の方は絶対に取らなければなりません。

受講費用は約1万円ほどで講習は1日~2日です。詳細は地域によって異なるため、保健所に詳細を確認してみましょう。

▼保健所管轄区域を知りたい方はこちら!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/

難易度は低く、講習後には修了試験が実施されますが、講義の内容をしっかり聞いていれば応えられる内容のため、事前勉強は必要ありません。

2.防火管理者

店舗スタッフも含め30名以上の場合は防火管理者を置かなければなりません。

逆に30名以下の収容人数であれば、取る必要はありませんが、一般的な飲食店であれば超えてしまうでしょう。

防火管理者の講習は市町村の消防署、日本防火・防災協会が行っています。防火管理者の講習も1日~2日かかり、受講料は約7000円ほどです。

また、居酒屋やバーで深夜0時以降にお酒を提供する飲食店の場合、「深夜酒類提供飲食営業」の届出が必要になります!

▼その他、最低限必要な手続きに関してはこちらをご覧ください!

飲食店開業に必要な準備とは?必要な資金や資格などを徹底解説!

飲食店開業に必要な準備とは?必要な資金や資格などを徹底解説!

飲食店の開業を検討している人にとって少しでも役に立てたら幸いです

今回は飲食店を開業する上で必要な準備について主に4つ解説しました。

知らなかったことも多かったのではないでしょうか?何事も開業するとなったら大きな資金、数多くの準備が必要不可欠ですが、後悔のない開業の手助けとなれたら幸いです。